shop.lanberg.ru«Ознакомиться и купить методики в нашем интернет-магазине»

В психотерапии и психодиагностике остро стоит проблема объективизации получаемых результатов. В процессе психотерапии происходят позитивные изменения в личности пациента, в его картине мира, в восприятии себя и других людей. Однако существует все еще мало тестовых методик, позволяющих объективно, достоверно и при этом наглядно отразить как первоначальное психическое состояние пациента, так и картину произошедших с ним терапевтических изменений.

Недостаток обычных тестов-опросников заключается в том, что в них измеряется сознательное представление человека о самом себе. При этом возникает ряд проблем. Для того, чтобы эффект психотерапии отразился в результатах повторного тестирования, пациент должен полностью его осознать, что происходит далеко не всегда. Результаты данных тестов отражают поверхностный, а не глубинный психический уровень. Возможны «полуосознанные» искажения результатов, когда пациенту кажется, что его состояние значительно улучшилось, в то время как на самом деле ничего не изменилось, либо, наоборот, при реальном улучшении, тенденция, в силу различных причин, принизить результативность лечебного эффекта. М.Е. Бурно отмечает, что «при клинически несомненном существенном, стойком терапевтическом эффекте у большинства психопатов профиль MMPI обычно остается таким же «больным», как и до лечения» [2]. То есть результаты подобных тестов-опросников сильно зависит от сознательной интерпретации их пациентом, что снижает их достоверность и объективность. В-четвертых, большинство обычных тестов-опросников отражает не качественный, а количественный показатель. Данные методики не позволяют раскрыть полную картину отношения субъекта к миру или к целому классу каких-либо объектов, его истинные неосознаваемые переживания.

Эффективно решить эти проблемы позволяет Тест Осгуда, основанный на методе семантического дифференциала, разработанном в 1955 г. в ходе изучения механизмов синестезии и получившем применение в исследованиях, связанных с восприятием и поведением человека, с анализом социальных установок и личностных смыслов. Одним из достоинств теста Осгуда является его проективность, что обеспечивает независимость результатов теста от интерпретации пациента. При этом он в гораздо меньшей степени зависит и от интерпретации специалиста, чем другие проективные методики, такие как тест Роршаха, рисуночные тесты и др. В отличие от опросников, в которых измеряется представление о себе, тест Осгуда позволяет работать с более глубинным, неосознаваемым уровнем восприятия (уровень коннотации),показывая действительную оценку пациентом шкалируемых объектов, при этом на сознательном уровне пациент может оценивать эти объекты иначе или прямо противоположным образом.

Теоретической основой данного теста служит такая область психологического знания, как психосемантика [1, 3-4]. В психосемантике сознание человека рассматривается как структура, образованная категориальной сеткой восприятия объектов окружающей действительности. Образ мира (семантическое, или ментальное, пространство) задает собственный смысловой контекст, обладает собственной эмоциональной краской и диктует свои правила действия, определяет особенности самосознания и межличностных отношений. То есть, проще говоря, человеку кажется, что его образ мира и есть подлинная реальность, что полностью определяет его поведение, и, в случае иллюзорности, может стать источником серьезных психологических проблем [4]. Метод СД позволяет измерять коннотативные (глубинные) значения — те состояния, которые непосредственно следуют за восприятием объекта и предшествуют его сознательной интерпретации. В исследованиях Ч. Осгуд подвергал факторному анализу матрицу семантического дифференциала, с помощью чего были выделены 3 универсальных фактора (интегральные шкалы), структурирующих в индивидуальном сознании разнородные объекты: Оценка, Сила и Активность. Была показана идентичность этих 3 универсальных факторных структур у представителей различных культур, у испытуемых с разным уровнем образования и у больных шизофренией, что послужило базой для утверждения универсальности данных факторов.

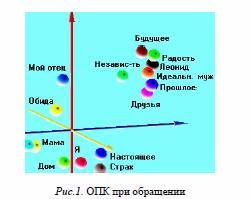

Наличие 3 универсальных факторов подтолкнуло нас создать на основе метода семантического дифференциала программно-аппаратный комплекс, позволяющий представлять в объеме внутреннюю картину мира пациента — объемное психокартирование (ОПК). В работе с пациентами при оценке психологического статуса и динамики психического состояния основной упор нами делается именно на ОПК. Метод позволяет достоверно отобразить отношение пациента к значимым объектам, вскрыть источник невротических проявлений, глубинные причины конфликта, объективизировать неосознаваемые процессы и динамику происходящих интрапсихических процессов. При анализе результатов ОПК учитывается привязка анализируемых объектов (понятий) не только к интегральным шкалам, но и к константным объектам — маркерам («реперным точкам»), к которым относятся такие понятия, как «Я», отрицательные эмоциональные маркеры («отвращение», «горе», «страх»), положительные эмоциональные маркеры («наслаждение», «счастье»), маркеры состояний («уважение», «доверие», «ответственность»), реперные точки временной перспективы («прошлое», «будущее», «настоящее».

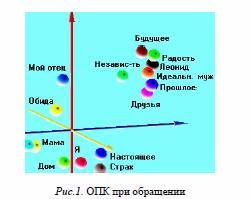

Результатом автоматической обработки исходной матрицы теста Осгуда становится объемная картина, которая визуализируется на экране монитора в виде разноцветных сфер (см. рисунок), отражающих положение шкалируемых понятий в 3-мерной координатной сетке 3 факторов («Ценность», «Сила» и «Активность»). Объемную картину можно вращать в 3 измерениях с целью анализа взаиморасположения семантических объектов. Из анализа расположения семантических структур в координатной сетке осей можно сделать заключение об истинной (неискаженной критикой сознания) картине мира и системе отношений пациента. К основным категориальным параметрам, используемым при анализе семантического пространства, можно отнести:

1. Зона «Я» — объекты, составляющие ассоциативно ближайший семантический тезаурус к понятию «Я», образуют зону понятий, отражающую наиболее значимую на данный момент систему отношений пациента. Объединение вокруг понятия «Я» таких объектов, как «деньги», «независимость» и «уверенность» указывают на актуальную на данный момент потребность в самостоятельности. Если образ «Я» расположен близко к положительным или отрицательным маркерам, можно говорить о положительной или отрицательной самооценке (самоотношении).

2.Ресурсную зону пациента — семантический тезаурус, включающий в себя положительные эмоциональные маркеры. Например, объединение в одной семантической структуре таких объектов, как «радость», «семья», «дети» отражает восприятие семейной жизни как источника положительных эмоций, указывает на ее исключительную важность для данного человека.

3.Конфликтную зону пациента — тезаурус, включающий в себя отрицательные эмоциональные маркеры, отражает источники стресса и внутреннего напряжения. Объединение таких семантических объектов, как «работа», «начальник» с отрицательными эмоциональными маркеры «страх», «обида» говорит о крайне негативном восприятии ситуации, связанной с работой.

4.Близкое взаиморасположение семантических объектов говорит об их ассоциативной, ситуативной (атрибутивной) или эмоциональной связи. Например, объединение таких семантических объектов, как «работа», «друзья» и «выпивка», в один тезаурус у пациента, страдающего алкоголизмом, говорит о доминировании патологического мотива алкогольной зависимости в отношении к работе (как процессу зарабатывания денег на очередную выпивку) и к «друзьям» (как к потенциальным «собутыльникам»). Степень близости взаиморасположения семантических объектов говорит о степени взаимозависимости отражаемых ими интрапсихических образований. Степень приближения может достигать слипания (агглютинации) объектов и даже полного слияния, что указывает на неосознаваемую идентификацию данных объектов (полное тождество). Например, слипание таких объектов, как «муж», «защита», «уверенность» отражает восприятие мужа, как источника уверенности в безопасности.

Тезаурус, содержащий одновременно положительные и отрицательные эмоциональные маркеры, указывает на область амбивалентных для пациента понятий. Объединение в оном тезаурусе таких понятия, как «жена», «радость» и «обида» указывает на противоречивое отношение к жене. Индивидуально значимыми, ключевыми для диагностики понятиями выбираются значимые для пациента объекты, отражающие внутриличностные конфликты и проблемы в межличностных отношениях (например, «алкоголь» при алкоголизме, «вес», «фигура» при ожирении, «муж/жена» при семейных конфликтах и т.д.). Объекты подбираются индивидуально для данного пациента на основе предварительной беседы и комплексной психодиагностики.

Ключевые понятия являются психодиагностическими критериями и указывают направление психокоррекционной тактики. При повторной диагностике ключевые понятия служат эффективным показателем позитивной динамики в случае их перемещения в соответствии с ожиданиями психотерапевтического вмешательства. Критерием успешной психокоррекции является позитивное перемещение (т.е. смещение в теоретически прогнозируемую с точки зрения оптимальной психокоррекции) значимых объектов в семантическом пространстве пациента. Эта динамика пространственного изменения семантических структур отражает личностно-реконструктивные изменения (отношения к соответствующим им интрапсихическим образованиям).

Пример. Б-я А., 23 года обратилась по рекомендации психолога, который на протяжении 5 месяцев безрезультатно пытался лечить ее от «посттравматического стрессового расстройства». Предъявляет жалобы на плохое настроение, потерю интереса и удовольствия, утрата эмоциональной реактивности на окружение и события, которые ранее радовали, безрадостность настоящего, сниженное чувство уверенности в себе и в способности к сосредоточению и вниманию, утомляемость, плохой сон, состояние полной разбитости по утрам. Со слов, это состояние возникло около года назад, вскоре после потери близкого человека (в автомобильной катастрофе погиб ее жених — Леонид). При беседе мимика со скорбным оттенком, заторможена, речь замедлена, осанка слегка сутулая, смотрит в основном вниз, руки сложены на коленях. Уровень депрессии по шкале Гамильтона 23 балла. Диагноз: Расстройство адаптации, пролонгированная депрессивная реакция у ананкастной личности (МКБ-10: F43.21, F60.5).

ОПК (рис. 1) выявило интрапсихическую зону конфликта у пациентки, которая образована семантической структурой, эмоционально взаимозависимых (близко расположенных в ментальном пространстве) таких семантических объектов, как «идеальный муж», «радость», «будущее», ассоциативно связанных с «независимостью», с одной стороны, и «Леонид» и «прошлое», с другой. На выраженный внутриличностный конфликт указывает неосознаваемая взаимозависимость семантических структур проспективного характера, связанных с личной независимостью, построением семьи, планов на будущее, и семантических структур ретроспективного характера. Другим менее выраженным источником конфликта у пациентки является наличие ассоциативной связи между семантическим элементом «мой отец» и эмоциональным маркером «обида».

Психотерапевтическая тактика заключалась в проведении неосознаваемой аудиальной психокоррекции в 2 этапа, каждый сроком по 2 недели. На каждом этапе пациентка ежедневно дважды прослушивала аудиальную психокоррекционную программу длительностью 60 минут. На 1-м этапе маскированные в фоновый звук неосознаваемые суггестивные установки (НСУ) направлены на коррекцию общепсихологического состояния (на снижение тревоги, напряженности, на повышение активности). 2-й этап был направлен на личностно-реконструктивные изменения и касался воздействия на интрапсихические зоны конфликта индивидуальной системы значений. НСУ на этом этапе имели характер положительного психосемантического и десенсибилизирующего действия, направленного на принятие сложившейся ситуации и активного отношения к будущему.

По завершении курса психотерапии состояние пациентки улучшилось, на приеме не предъявляет жалоб ни психологического, ни соматического характера. Отмечает, что в последние две недели ощущает психологический комфорт, стала с желанием встречаться с подругами, перестали беспокоить воспоминания о пережитом. Стала встречаться с молодым человеком (Женя), с которым вместе работала. При беседе обращает на себя внимание активность и жизнерадостность пациентки, не скрывает, что сама удивлена этому состоянию, которое не испытывала больше года. Осанка ровная, смотрит прямо на собеседника. Мимика живая, ведет себя свободно и доверительно. Будущие описывает оптимистично. Прошлые переживания осознаются с позиции принятия и понимания. Уровень депрессии по клинической шкале Гамильтона составил 4 балла.

ОПК (рис. 2) выявило личностно-реконструктивные изменения. Позитивное перемещение значимых семантических объектов отражает трансформацию зоны конфликта в ресурсные зоны (изоляция семантического комплекса «Леонид» и «прошлое», включение в семантическую структуру «идеальный муж», «радость», «будущее», «независимость» элементов «Женя» и «Я», разрушение семантической структуры, образовывавшей зону конфликта «мой отец» — «обида»). Итог психологического обследования соответствуют динамике клинической картины. Катамнестическое обследование (на приеме через 6 мес. и через год): состояние стабильное, настроение ровное, активная жизненная позиция. Улучшились отношения с родителями, стала более терпимой к их замечаниям («на что раньше реагировала бурным протестом, сейчас вызывает улыбку»).

ОПК позволяет объективно зафиксировать как текущее состояние пациента, его образ мира (статическая картина семантического пространства пациента), так и динамику происходящих изменений, что дает возможность оценить эффективность психотерапевтического процесса (динамическая картина).

Литература

1.Артемьева Е. Ю. Психология субъективной семантики.-М., 1980.

2.Бурно М.Е. Терапия творческим самовыражением.- М., Медицина, 1989

3.Петренко В.Ф. Психосемантика сознания.- МГУ, 1988.

4.Osgood Ch.E. Semantic differential technique in the Comparative Study of Cultures/ L.A. Jakobovite & M.S. Miron (eds). Readings in the Psychology of Language. Englewood Cliffs, Prentic-Hall, 1967.

«Ознакомиться и купить методики в нашем интернет-магазине»